20.12.2024

Brexit or no Brexit : ce que le référendum nous dit de la Grande-Bretagne

Tribune

10 mars 2016

L’Europe, facteur de crise au sein du parti conservateur

L’Europe a toujours été la pomme de discorde au sein du parti conservateur britannique. En 1993, après la ratification du traité de Maastricht, une première rupture s’opère, alors que Margaret Thatcher a été contrainte de passer le leadership du parti et les clés du 10 Downing Street (résidence des Premiers ministres britanniques) au pâle John Major. Les plus eurosceptiques des Tories vont quitter la vieille maison pour rejoindre le United Kingdom Indepance Party (UKIP – parti de l’indépendance du Royaume-Uni). Depuis, ce parti aux thèses europhobes et notoirement anti-immigration a vivoté, jusqu’aux élections européennes de 2014 qui l’ont vu grand vainqueur d’un scrutin déprécié et marqué par une forte abstention. Il obtient en effet 27,5 % des voix et 24 élus au parlement de Strasbourg. Pourtant, le parti eurosceptique n’a pas réussi à confirmer son assise lors des élections générales du 7 mai dernier. Il arrive certes en troisième position, capitalisant quatre millions de voix et 12,6 % des suffrages, mais n’obtient qu’un membre du Parlement.

C’est qu’entretemps, David Cameron a pris la mesure du risque que représente le UKIP sur sa propre droite. Capitalisant sur près d’une décennie de logorrhée anti-européenne, il a intégré dans son manifeste en vue des élections générales plusieurs engagements qui révisent drastiquement les conditions d’adhésion de la Grande-Bretagne à l’Union européenne. Ainsi, le programme électoral des Tories explicite très clairement la position eurosceptique de fait de ce parti : « Nous avons réduit, pour la première fois de son histoire, le budget de l’Union européenne, préservant 18,5 milliards de livres des contribuables britanniques. Nous avons tenu la Grande-Bretagne à l’écart des plans de sauvegarde de la zone euro, y compris pour la Grèce, enregistrant le premier retour de pouvoirs depuis Bruxelles. Notre Premier ministre a opposé son veto à un nouveau traité européen qui aurait mis en danger les intérêts du pays. Et nous avons poursuivi un agenda audacieux et positif en faveur des entreprises, exemptant les petites sociétés d’une réglementation rigide, promouvant le libre-échange et élargissant le marché unique à de nouveaux secteurs tels que l’économie digitale ».[1]

La lecture de cette introduction donne le ton de la vision conservatrice, telle que définie par David Cameron et ses proches, sur la question européenne. Il n’est pas question que l’Union serve à protéger les travailleurs au travers d’une réglementation, considérée forcément hostile aux entreprises. L’Europe ne doit être au final qu’un marché unique, plus qu’un marché commun, dominé par la sacro-sainte « concurrence libre et non faussée ». En ce sens, David Cameron a imposé, finalement, au travers de l’accord conclu dans la soirée du 19 févier 2016, un détricotage de l’Europe politique sur la base de deux axiomes : en finir avec l’immigration, fusse-t-elle intra-européenne, et une protection dérogatoire pour la City, la place financière de Londres.

Les conclusions du sommet européen ont été interprétées par le leader de l’opposition, Jeremy Corbyn, comme base sur la protection des intérêts de la bourse londonienne : « Le Premier ministre a agi en faveur des donateurs du parti conservateur. C’est le même principe qui a vu George Osborne, le chancelier de l’Echiquier, se rendre à Bruxelles pour s’opposer à la restriction des bonus accordés aux traders de la City »[2]. Le leader du Parti travailliste a également qualifié les négociations sur le statut de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne comme « une tentative de calmer les opposants à David Cameron au sein du parti conservateur »[3].

L’immigration au cœur de la campagne anti-Europe

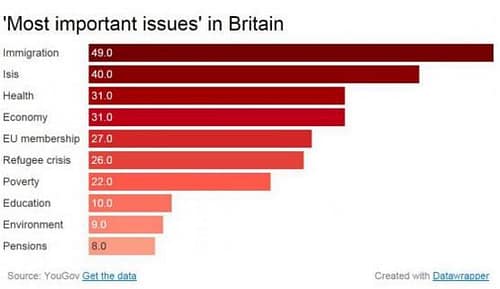

Mais c’est surtout sur la question des restrictions des aides sociales aux immigrants intra-européens que le parti conservateur fait peser l’essentiel de son discours : pour soutenir l’accord obtenu par David Cameron ou, a contrario, pour en minorer l’importance. Comme à l’accoutumée, l’immigration, en période de crise, cristallise les angoisses populaires. Ainsi, les études d’opinion menées en Grande-Bretagne placent les immigrés, qu’ils soient intra ou extra-européens, comme le problème majeur. La dernière étude en date a été menée par YouGov [4]. Elle confirme le phénomène et son ancrage puisqu’en juin 2015, le résultat était déjà le même.

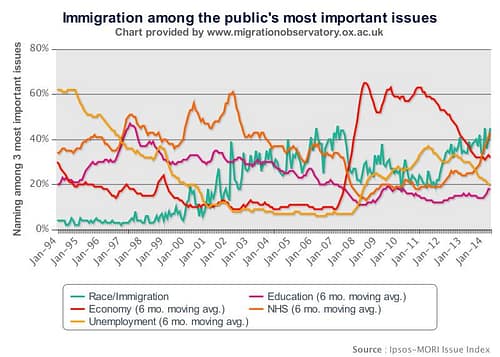

Les études de long terme fournies par le Migration Observatory [5], un groupe de recherche universitaire sur les migrations basé à Oxford, confirment l’ancrage du questionnement sur l’immigration et la croissance du « niveau de préoccupation » exprimé au fil des ans.

C’est cette réalité et sa persistance à haut niveau qui ont amené le Labour Party à intégrer la notion de contrôle de l’immigration, dans son manifeste pour les élections générales de mai 2015 [6]. Le texte est très clair sur le sujet : « Le Labour s’est trompé sur la question de l’immigration dans les années passées. Mais Ed Miliband a impulsé une nouvelle approche : il faut contrôler l’immigration et son impact sur les communautés locales. La Grande-Bretagne a besoin de règles en matière d’immigration qui soient à la fois fermes et équitables » [7]. Ce texte est toujours visible sur le site du Labour party, témoignant que la doctrine officielle n’a pas – encore – changé sur la question.

L’immigration a toujours été, quel que soit le pays étudié, un bouc émissaire facile pour expliquer les difficultés économiques et sociales dont est victime la classe ouvrière. La Grande-Bretagne n’échappe pas à la règle. Mais elle a ceci de particulier que la campagne anti-immigrés y est alimentée, depuis de nombreuses années, par le gouvernement conservateur et la presse de droite. Ainsi, en janvier 2014, un article du quotidien conservateur The Daily Telegraph déclarait : « Le Royaume-Uni doit réformer son système de protection sociale pour le rendre moins facile à exploiter. Cela n’a aucun sens que les contribuables qui ont payé toute leur vie soutiennent généreusement ceux qui viennent d’arriver ». Ce faisant, il se faisait l’exact écho des mesures prônées par l’aile la plus à droite du parti Tory. Mesures mises désormais en œuvre sous l’impulsion de David Cameron.

Dans le récit conservateur, l’immigration massive serait essentiellement permise par l’Union européenne qui a inscrit le principe de libre-circulation des personnes au même titre que celui de libre-circulation des marchandises. Comme partout en Europe, le gouvernement britannique a beau jeu d’accuser l’Union européenne de tous les maux. Certes, la hiérarchie des normes a modifié fondamentalement le rôle des parlements nationaux. Certes, la Commission européenne impose son agenda, mais, encore faut-il le rappeler, elle le fait en accord et en lien étroit avec le Conseil européen composé des chefs des 28 gouvernements des pays membres. Et les membres de la Commission européenne sont, bien souvent, plus porteurs des intérêts nationaux qui ont prévalu à leur nomination par leurs exécutifs respectifs que mus par un projet politique proprement européen. Les majorités politiques nationales jouent la facilité en se cachant derrière la hiérarchie des normes en omettant d’évoquer le principe de subsidiarité, qui en est le corollaire, pour masquer leurs propres responsabilités, que ce soit dans la mise en œuvre du projet libéral de dérégulation, aujourd’hui majoritaire en Europe, et sa traduction dans les espaces nationaux.

Ce n’est pas l’Europe qui met à bas le National Health Service, le service de santé dont la Grande-Bretagne est très fière ; c’est bien la majorité parlementaire dirigée par le Premier ministre David Cameron. Ce n’est pas l’Europe qui impose la réduction du nombre de bénéficiaires mais aussi du montant des allocations versées aux citoyens du Royaume-Uni : ces mesures sont bel et bien annoncées dans le manifeste conservateur en vue des élections générales de mai 2015. Pourtant, depuis dix ans qu’il a pris la tête des Tories, Cameron n’a eu de cesse de vilipender l’Union européenne et d’en faire la source de tous les maux. Il a bénéficié, dans cette bataille culturelle, de l’aide précieuse des quotidiens de presse les plus vendus du Royaume-Uni. Son entrée en campagne en faveur du maintien au sein de l’Union européenne apparaît bien soudaine et surprenante, même si Cameron n’a jamais été considéré comme un fervent eurosceptique comme peut l’être son secrétaire au Travail et aux pensions, Iain Duncan Smith, ou encore son allié d’hier, le secrétaire à la Justice, Michael Gove.

Emergence du nationalisme anglais contre l’Europe

Certes, le récit eurosceptique, voire même europhobe, a été distillé par le gouvernement conservateur et les médias. A ce sujet, l’essentiel de la presse quotidienne britannique a pris parti pour le Brexit. Seuls trois titres : The Mirror, tabloïd de centre-gauche ; The Guardian, quotidien de centre-gauche, et le Financial Times ont choisi de défendre le maintien dans l’Union européenne. Mais les titres les plus vendeurs : Daily Mail, Daily Telegraph, Times, Sun…, sont sur une ligne violemment europhobe, ne masquant par leur hostilité à l’immigration et flattant un nationalisme anglais en pleine résurgence.

L’émergence du nationalisme anglais – à ne pas confondre avec le nationalisme britannique – est une donnée nouvelle au sein du Royaume-Uni. Il se traduit par un rejet de l’Union européenne et une méfiance vis-à-vis de l’immigration. L’Angleterre est, il est vrai, l’une des composantes de la Grande-Bretagne qui a le plus souffert de la désindustrialisation menée par les gouvernements conservateurs de Margaret Thatcher, et parachevée par le travailliste Tony Blair. Le cœur du Royaume-Uni n’a pas réussi à mener sa transition économique. Le Pays-de-Galles a bénéficié des aides de l’Union européenne tandis que l’Ecosse a bénéficié de la rente pétrolière. Il y a donc, comme toujours, une raison économique et sociale derrière la montée du nationalisme anglais. Mais si elle est nécessaire, elle n’est pas suffisante pour le comprendre.

C’est bien d’une crise d’identité anglaise dont il faut d’abord parler, crise d’identité rendue plus aigüe par la question sociale évidemment. L’Angleterre s’est vécue, collectivement, au fil des siècles, comme le cœur et le moteur de la Grande-Bretagne, ce pays construit par l’ajout successif du Pays-de-Galles, conquis par Henri II Plantagenêt ; de l’Irlande, dont la conquête est entamée par le même monarque ; de l’Ecosse, plus tardivement dans la conflictualité mais aussi dans les jeux d’alliance notamment matrimoniaux. L’identité anglaise a également été le cœur de l’Empire britannique jusqu’à la décolonisation. Elle revêt des aspects ambivalents où l’attachement au parlementarisme est aussi fort que celui à la monarchie. Ce paradoxe apparent est résolu par la locution qui caractérise « le roi en son parlement », indiquant que les pouvoirs royaux sont issus de facto de l’acceptation des membres du parlement. Ce choix sanctionne plusieurs siècles de confrontation entre les rois d’Angleterre et le Parlement, avec plusieurs moments clés dont l’adoption de la Magna Carta, la « Grande charte » en 1215, après une révolte des barons contre le mal aimé Jean Ier « sans terres ».

L’identité anglaise est donc marquée par une confrontation, parfois violente, avec le pouvoir. C’est celle des chartistes mais aussi des multiples formes qu’a pris la contestation politique : levellers, églises dissidentes, syndicalistes… Mais elle est aussi impériale à sa manière que peut l’être l’identité française annexant les colonies pour « apporter la civilisation » aux peuples forcément barbares.

Questionnée par la décolonisation, l’identité anglaise va être percutée, à la fin des années 90, par la dévolution. Le gouvernement travailliste de Tony Blair accepte de transférer une partie des pouvoirs du gouvernement central aux parlements qu’il vient de créer en Ecosse, au Pays-de-Galles et en Irlande du Nord. C’est la fin d’une vision anglo-centrée du Royaume-Uni et le début de l’évolution du pays vers une forme spécifique de fédéralisme. Mais les Anglais se sentent dépossédés d’une part de leur histoire et donc de leur identité. D’autant que l’Angleterre ne bénéficie d’aucune compensation ou d’aucune reconnaissance. Le gouvernement britannique est en même temps celui de l’Angleterre puisque cette dernière ne dispose pas d’un parlement régional. Ce hiatus est d’autant plus fort qu’une partie des lois votées par la chambre des Communes ne s’applique plus, désormais, à l’Ecosse, par exemple. Ainsi va émerger la revendication, désormais inscrite dans l’agenda conservateur, de lois proprement anglaises votées par les seuls membres anglais du Parlement, c’est-à-dire les représentants des constituencies situées dans l’espace géographique proprement anglais.

Dans ce contexte, le transfert de pouvoir inhérent à l’appartenance à l’Union européenne apparaît, pour les nationalistes anglais, comme une nouvelle dépossession des pouvoirs dévolus à l’Angleterre. Qu’elle soit présentée comme une question de « souveraineté du parlement » ou comme un refus de la « technocratie de Bruxelles », le résultat est le même. Si la frustration est générale, elle n’est pas ressentie de la même manière par tout un chacun. La classe ouvrière se désespère de voire les bassins industriels dévastés quand les petits aristocrates désargentés pleurent la fin de la chasse à courre. Il n’y a guère que les étudiants, nourris par les échanges Erasmus dans un sens ou dans l’autre, et, globalement, la bourgeoisie d’affaire pour être majoritairement favorables au projet européen en Angleterre.

Ainsi, la carte du rapport à l’Europe par comtés réalisée par l’institut de sondages YouGov démontre le caractère majoritairement favorable à la sortie des comtés anglais. Il contraste très nettement avec l’orientation favorable au maintien que l’on observe dans les comtés gallois et écossais.

La gauche majoritairement favorable au maintien

Ce n’est pas forcément un hasard. A l’opposé du nationalisme anglais, les nationalismes en Ecosse et au Pays-de-Galles sont majoritairement favorables à l’Union européenne. Ainsi, la leader du Scottish national Party et première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, fait une campagne active en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l’Europe.

Dans une tribune publiée par The Guardian, elle écrit clairement : « Le gouvernement écossais considère que le maintien dans l’Union européenne est dans l’intérêt de l’Écosse. Nous préférerions de loin que l’Écosse constitue un des États indépendants membres de l’UE – et nous espérons que nous le serons dans l’avenir. Cependant, que ce soit en tant qu’Ecosse indépendante ou comme partie du Royaume-Uni, nous croyons que nous sommes mieux lotis dedans que dehors. Dans ce cadre, le gouvernement écossais défendra le maintien dans l’Union européenne comme un élément positif et constructif. Je crois que nous bénéficions d’appartenir à l’Union européenne autant qu’elle bénéficie du fait que nous en soyons membres.» [8]

Cette déclaration, qui se poursuit par une défense des avancées sociales obtenues grâce à l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne, montre l’axe de campagne qui sera celui de la gauche en faveur du maintien. Car, dans sa grande majorité, la gauche britannique milite pour une adhésion maintenue à l’Europe. Mais, ayant retenu les leçons du référendum sur l’indépendance de l’Ecosse qui a vu Conservateurs et travaillistes battre les estrades côte à côte, le Labour mène sa propre campagne et tâche de se démarquer des Tories favorables à l’Europe. Considéré comme eurosceptique, parce qu’il a voté contre l’adhésion de la Grande-Bretagne lors du référendum de 1975, Jeremy Corbyn s’est converti au maintien dans l’Union européenne et pas uniquement pour des raisons de tactique politicienne.

Très proche des syndicats, le leader travailliste a fait sien l’argumentaire des Unions en faveur du maintien. Le Labour et les syndicats mettent en avant les avancées que l’Europe a permis en matière de législation sociale en Grande-Bretagne : droit à ne pas être victime de discrimination en fonction de l’âge, du genre, de la religion, du handicap, de l’orientation sexuelle, de son appartenance ethnique ; droit au congé maternité et au congé parental ; congés payés ; limitation du temps de travail à 48 heures hebdomadaires… La hiérarchie des normes permet aussi aux syndicats de pouvoir saisir la Cour européenne de justice ou la Cour européenne des droits de l’Homme en cas de jugement défavorable sur des conflits judiciaires à caractère social. Ce sont ces réalisations que le Trade Unions Congress défend [9]. Ce sont ces orientations que la gauche majoritaire fera valoir dans sa propre campagne.

N’en reste pas moins que Corbyn et ses proches entendent aussi profiter du référendum pour faire avancer l’enjeu d’une autre Europe. Ainsi, dans un entretien donné au quotidien The Independent on Sunday, le 28 février, il a proposé que le groupe socialiste et démocrate au Parlement européen puisse inclure les partis de la gauche radicale tels les Allemands de Die Linke, les Irlandais du Sinn Fein, les Espagnols de Podemos et les Grecs de Syriza pour « pousser en faveur d’une réforme radicale de l’Union européenne » après le référendum du 23 juin prochain. Il a également rappelé qu’il milite pour en finir avec l’austérité soutenue par la Commission de Bruxelles ainsi qu’avec les règles imposant la concurrence libre et non faussée – incluant les éléments de l’accord de libre-échange entre l’Europe et les Etats-Unis, le TAFTA, soutenu par le gouvernement Cameron. « Pour réaliser ces changements, nous devons être au cœur d’une alliance entre le centre-gauche ainsi que les partis et mouvements progressistes européens », a signifié Jeremy Corbyn.

Il s’agit là d’une inflexion majeure pour le parti travailliste. En effet, le Labour s’est toujours tenu à l’écart des autres partis réformistes en Europe et, plus globalement, dans le monde. Et c’est à un eurosceptique supposé que l’on pourrait devoir ce retour des travaillistes dans la construction d’une politique de gauche à l’échelle de l’Europe. A n’en pas douter, on peut voir là le premier effet de l’association du controversé Yanis Varoufakis au groupe d’économistes qui accompagne la révision du programme du Labour.

[1] Parti conservateur, Manifeste 2015, page72

[2] Intervention de Jeremy Corbyn, Membre du parlement pour Islington-North et leader de l’opposition, à la Chambre des Communes, lundi 22 février 2016

[3] Id.

[4] In Isis and immigration tops British concerns, The Independent, 3/02/2016

[5] Dr Scott Blinder, UK Public Opinion toward Immigration: Overall Attitudes and Level of Concern, 28/08/15

[6] Immigration, Labour party manifesto, 2015

[7] Tough and fair immigration rules, Labour party, 2015

[8] Nicola Sturgeon, The EU isn’t just about business. That’s why I think Scotland will vote to stay, in The Guardian 29/02/2016

[9] EU referendum : TUC’s Frances O’Grady warns that workers’ rights are being forgotten in Brexit debate, in The Independent 26/02/2016