18.12.2024

Élection présidentielle iranienne : un impact stratégique limité pour l’Iran ?

Tribune

26 juin 2024

À l’approche de l’élection présidentielle iranienne le 28 juin 2024, le paysage politique est marqué par d’importants défis internes. En toile de fond des événements récents, les élections législatives de mars 2024, un marasme économique généralisé, des révoltes sociales répétées et la relation tendue avec Israël. La scène politique se prépare donc à un scrutin électoral crucial. Néanmoins, la logique interne du cadre institutionnel iranien demeure assez verrouillée, voire obscure. Cet article s’attache donc à clarifier la nature hybride du fonctionnement électoral ainsi que les grandes orientations des programmes des six candidats. Cependant, il convient de souligner que l’impact des élections sur la direction stratégique du pays reste limité. Le pouvoir décisionnel appartient in fine au Guide suprême, Ali Khamenei, figure emblématique de l’Iran.

L’élection présidentielle s’inscrit dans un climat tendu

L’élection présidentielle iranienne aura lieu le 28 juin 2024. Cette date est fixée conformément à l’Article 131 de la Constitution iranienne, qui stipule un délai de cinquante jours après la mort du président. Ebrahim Raïssi est décédé le 19 mai dernier, avec son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, dans un accident d’hélicoptère près de l’Azerbaïdjan. Le vice-président Mohammad Mokhber assume actuellement la fonction de président par intérim.

Le décès de Ebrahim Raïssi a profondément perturbé la société iranienne, sur fond d’une instabilité politique, économique, sécuritaire et sociale prévalente. Le taux d’abstention inédit aux élections législatives de mars 2024 a placé, une fois de plus, les ultraconservateurs au contrôle du Parlement (Majles). Néanmoins, ce contrôle repose sur une légitimité populaire fragile, comme en témoignent le faible taux de participation et la forte proportion de votes blancs. La situation économique est critique : le taux d’inflation se maintient à 40 %, le chômage est élevé (8.6 %) et la valeur du rial continue de se déprécier. La police des mœurs iranienne continue à exercer une brutalité croissante envers les femmes iraniennes, imposant le port strict du hijab. En outre, les relations demeurent tendues entre l’Iran et Israël depuis les frappes sur leur territoire respectif en avril dernier. Si le régime iranien semble vouloir éviter un conflit direct avec Tel-Aviv – conscient de sa position fragile face à des tensions internes croissantes – Téhéran n’en demeure pas moins déterminé à poursuivre ses ambitions régionales et à maintenir une posture de défiance stratégique envers Israël. Enfin, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont récemment condamné, dans une déclaration conjointe, les mesures prises par l’Iran visant à accroître ses capacités nucléaires dans les centrales de Natanz et Fordow. Ainsi, les élections présidentielles de la mi-juin s’inscrivent dans un contexte particulier, marqué par une incertitude croissante et des enjeux critiques tant au niveau national qu’international.

Le Conseil des Gardiens : un organe hybride au cœur d’un système bicéphale

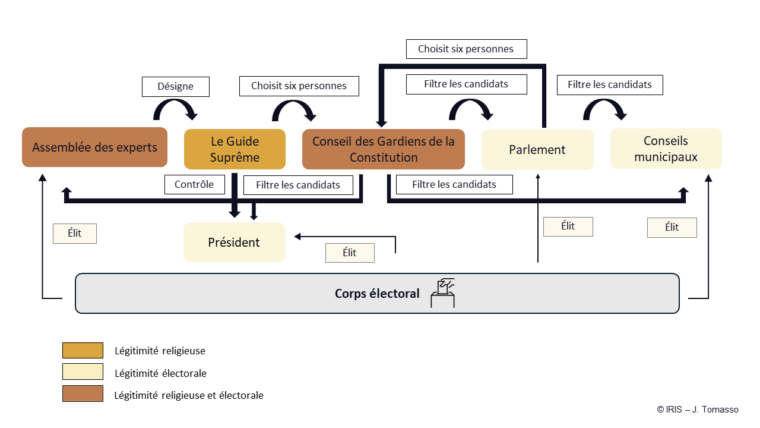

Le cadre institutionnel iranien est complexe et présente l’originalité de faire cohabiter deux autorités : une autorité démocratique, d’une part, et théocratique, de l’autre. La légitimité démocratique du pays provient du suffrage populaire, exercé lors des élections générales pour élire, entre autres, le président de la République. La légitimité théocratique, quant à elle, est représentée par le Guide suprême, qui supervise l’ensemble des institutions du pays, notamment le Conseil des Gardiens de la Constitution.

Le Conseil des Gardiens compte douze membres, siégeant pour des mandats de six ans. Six des douze clercs sont nommés par le Guide suprême ; les six autres sont sélectionnés par des membres du Majles. Le Conseil des Gardiens est essentiel dans le processus électoral, car il s’occupe de valider, en amont, les candidats à la présidentielle, surveiller les élections et approuver ou rejeter le résultat final des scrutins, selon l’Article 99 de la Constitution. Cette prérogative octroie aux autorités religieuses le pouvoir de veiller à ce que seuls les candidats conformes aux principes islamiques du régime soient autorisés à se présenter.

Ainsi, l’influence du pouvoir religieux sur le processus de sélection et d’approbation des candidats à la présidentielle révèle la dynamique du système bicéphale iranien. Cette interaction entre les institutions religieuses et le processus électoral met en lumière la dualité du pouvoir en Iran, affectant la démocratie et la représentativité politique.

Les enjeux des élections anticipées : perspectives politiques, économiques et sociales

Depuis la Révolution islamique de 1979, « conservateurs » et « réformateurs » se sont succédés à la tête du régime iranien. 80 candidats – dont quatre femmes – se sont présentés pour l’élection anticipée du 28 juin. Seul six ont eu l’aval du Conseil des Gardiens.

La gestion des sanctions internationales constitue un thème central dans les programmes des six candidats. Alireza Zakani, maire ultraconservateur de Téhéran, privilégie « l’autosuffisance » et prône la dédollarisation, soutenant que l’Iran doit devenir indépendant pour gagner le « respect international ». Le conservateur Mohammad Baqer Qalibaf, président du Majles avec un passif au sein des Gardiens de la Révolution islamique (Pasdaran), plaide pour des efforts diplomatiques visant à lever les sanctions de manière progressive. Il affirme que la relation sino-iranienne offre à l’Iran des moyens alternatifs pour développer son économie et atténuer l’impact des sanctions.

L’économie émerge donc comme un axe central dans les programmes des candidats, prenant une place prépondérante dans leurs discours et propositions. Masoud Pezeshkian, un parlementaire de haut rang et le seul candidat réformiste, met en avant la corruption interne et souligne l’importance de se conformer aux normes financières mondiales établies par le Groupe d’action financière (GAFI) pour attirer les investissements étrangers. Le conservateur Mostafa Pourmohammadi, ancien ministre de la Justice et seul clerc dans la course, soutient que les taux d’intérêt de 29 % pratiqués par les banques sont responsables de l’inflation en Iran. Pour mieux contrôler cette dernière, Mohammad Baqer Qalibaf, plaide pour une plus grande indépendance vis-à-vis de la banque centrale. Il souligne également que les contrats signés avec des homologues étrangers doivent se traduire par des progrès tangibles et qu’il faut davantage coopérer avec le Conseil de coopération de Shanghai et les BRICS, auquel l’Iran fait partie depuis janvier 2024.

Enfin, le statut des femmes et le port du hijab ont été débattus par l’ensemble des candidats. Mohammad Baqer Qalibaf prône la « justice de genre » plutôt que l’égalité de genre, en mettant en avant le rôle central des femmes dans la sphère familiale. Masoud Pezeshkian, quant à lui, s’oppose à toute forme de coercition pour imposer le hijab. En revanche, Saeed Jalili, ancien secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale et principal négociateur nucléaire de l’Iran entre 2007 et 2013, critique les modèles occidentaux et met en avant les succès des femmes iraniennes voilées comme un modèle alternatif puissant. Le conservateur Ghazizadeh Hashemi, directeur de la Fondation des martyrs depuis 2021, concentre son discours sur les discriminations et les inégalités d’opportunités plutôt que sur le hijab. Il appelle à des réformes pour mieux intégrer les femmes dans le marché du travail et pour combattre les discriminations structurelles.

En conclusion, les récents sondages iraniens prévoient une compétition serrée entre le conservateur Mohammad Baqer Qalibaf, le réformiste Masoud Pezeshkian et l’ultraconservateur Saeed Jalili. Toutefois, l’impact de l’élection présidentielle sur la direction stratégique de l’Iran demeurera marginal. Sur les plans politique et institutionnel, la trajectoire stratégique de Téhéran est peu susceptible de subir des transformations majeures.