17.12.2024

Empêcher la République populaire de Chine de triompher dans la zone grise : la nouvelle urgence des États-Unis en mer de Chine

Tribune

4 juin 2024

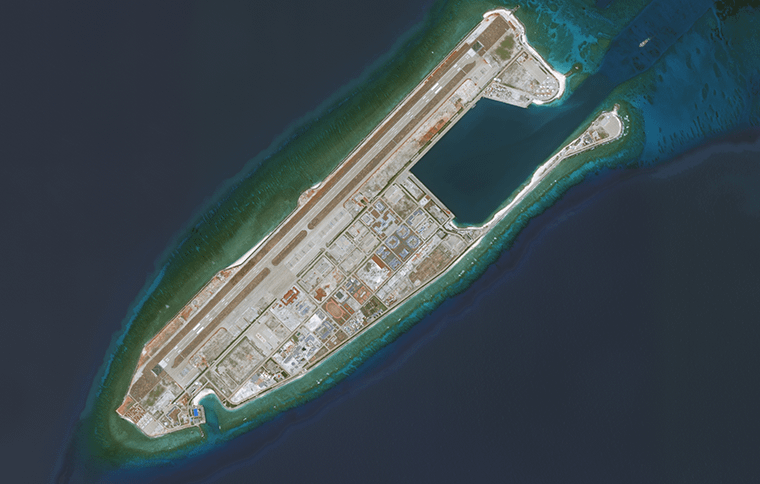

« Il existe deux façons de combattre les armées américaines – asymétrique et stupide »[1], c’est ainsi que le général américain H. R. McMaster présente le choix qui s’offre à un acteur cherchant à s’opposer aux États-Unis. Sans surprise, la République populaire de Chine (RPC) a fait le choix de l’asymétrie pour s’assurer un contrôle de facto d’une grande partie des atolls, îles et récifs de la mer de Chine et de leurs eaux environnantes tout en rendant impossible toute réaction sérieuse, que ce soit de la part des nations riveraines lésées ou de la part de Washington. Force est donc de constater que ce ne sont pas les puissants navires de premier rang de la Marine de l’Armée populaire de libération (PLAN) qui ont permis à la RPC de réaliser des gains territoriaux substantiels en mer de Chine méridionale et qui assurent au jour le jour les missions de souveraineté sur les eaux que Pékin considère comme lui appartenant de droit. Pour cela, Pékin recourt à la « Small Stick Diplomacy », selon le qualificatif utilisé par James R. Holmes pour évoquer la stratégie chinoise, soit le déploiement de la Milice maritime des forces armées populaires (PAFMM) et des garde-côtes chinois (CCG), utilisant des bâtiments aux capacités et aux tonnages bien inférieurs à ceux de la PLAN, mais parfaitement adaptés aux missions de harcèlement[2], d’ISR (missions de collecte de renseignement, surveillance et reconnaissance) ainsi que de présence. Aussi, ce sont ces forces qui sont en première ligne et interviennent au quotidien contre les pêcheurs et les garde-côtes des nations riveraines de la mer de Chine s’opposant aux revendications de Pékin.

Pour parvenir à ses fins, la RPC se place donc dans « l’espace entre la guerre et la paix » pour reprendre la formule de Nadia Schadlow. La PAFMM et les CCG n’hésitent pas à faire usage de tactiques relevant de l’usage de la force non armée avec l’éperonnage volontaire de navires des nations tierces et l’usage de canons à eau haute pression pour noyer les moteurs et détruire les équipements de navigation. Ces actions ne peuvent être bien sûr qualifiées de pacifiques, mais ne permettent pas non plus de qualifier la situation en mer de Chine de conflit armé. Elles doivent donc être rattachées à une nouvelle forme de conflictualité : la zone grise.

La zone grise : nouvelle forme de conflictualité

Il n’existe pas à ce jour de définition unanimement acceptée de la zone grise et la difficile élaboration de celle-ci sera abordée plus loin. Néanmoins, la plus synthétique est celle proposée par Michael Mazarr qui caractérise un conflit de zone grise à travers les quatre marqueurs suivants[3] :

- Le conflit vise à la poursuite d’objectifs politiques par le biais de campagnes d’opérations combinées

- Le conflit est marqué par l’emploi majoritaire de moyens non-militaires et non-cinétiques

- Les parties prenantes du conflit s’appliquent à rester sous les seuils d’escalade et à ne pas franchir les lignes rouges pour éviter un conventionnel conflit direct

- L’atteinte des objectifs du conflit se fait de manière graduelle plutôt que par la recherche des résultats décisifs dans une période donnée

Cependant, il serait trompeur de réduire les actions constitutives des campagnes de zone grise de la RPC à leurs aspects purement cinétiques, l’immense majorité des missions de zone grise étant des opérations de présence assurées par les unités de second rang de la PAFMM et des CCG ainsi que des navires de la flotte de pêche chinoise sur l’ensemble des points clés des eaux revendiquées par Pékin. Par ailleurs, l’étude des campagnes de zone grise ne peut être réduite à la seule composante maritime. En effet, il est impératif de prendre la mesure des « Trois Guerres » pour reprendre la formule chinoise. Ce concept recouvre la guerre psychologique (manœuvres militaires frontalières, la diplomatie culturelle ou économique…), visant à réduire le rapport bénéfice/coût de la réponse par la force aux yeux de l’agressé et le poussant à choisir de ne pas réagir significativement. Celle-ci est couplée à la guerre médiatique, ayant pour but de créer une ambiguïté par rapport aux déclarations des opposants aux campagnes de zone grise, en cela, la nature hybride de la PAFMM, organisation à la fois civile et militaire se révèle parfaitement adaptée : « En mettant des uniformes militaires, [les membres de la PAFMM] deviennent des soldats, en enlevant ces uniformes, ils deviennent de [simples] citoyens ». Enfin, la dernière composante de ce triptyque est la guerre juridique à travers laquelle la RPC cherche en permanence à doter son contrôle de facto de la mer de Chine d’une légitimité légale en mettant en avant des éléments historiques ou des interprétations allant dans son sens, la plus connue de ces tentatives étant celle de la ligne en neuf traits et de la « constitution » de droits historiques afin de légitimer ses prétentions territoriales.

De plus, il est nécessaire de bien saisir le caractère graduel des campagnes de zone grise chinoises et la place qu’occupe le contrôle de l’escalade. En effet, comme l’écrit Peter A. Dutton « au lieu d’ajouter des échelons d’escalade en haut de l’échelle, [la RPC] est en train d’ajouter des échelons en bas de l’échelle »[4]. Ainsi, plutôt que de s’emparer d’un unique coup de l’ensemble des espaces qu’elle revendique, la RPC applique une « tactique du salami » par laquelle elle réduit en très petits gains ces espaces et dont elle s’empare au fur et à mesure, sur un temps relativement long. Andrew Scobell qualifie même cette approche de « slow-intensity conflict ». Dès lors, on peut résumer le dilemme qui se pose aux victimes des campagnes chinoises ainsi : « sommes-nous prêts à risquer une escalade armée face à l’hyperpuissance régionale, qui est également un partenaire commercial très important, sans assurance d’être suivis par nos alliés, le tout pour un atoll inhabité, occupé par des navires de pêche non-armés dont nous ne pouvons prouver l’affiliation directe à l’État chinois et qui n’ont pas eu recours à la force armée ? ».

Les actions de la République populaire de Chine en zone grise et le dilemme de la réponse états-unienne

Cependant, avant même d’envisager l’élaboration d’une stratégie à même de répondre aux actions chinoises, il convient de régler un problème des plus épineux, comment qualifier ces actions ? Comme énoncé précédemment, la zone grise n’est ni la paix ni la guerre, alors qu’est-elle ? Il s’agit là d’un point d’achoppement majeur pour l’ensemble des États confrontés à la zone grise et pour les États-Unis en particulier. Si l’on se limite à l’étude du débat actuel, force est de constater qu’un penseur est très régulièrement invoqué pour qualifier les actions chinoises, il s’agit de David Galula, le « Clausewitz de la contre-insurrection ». En se basant sur des similitudes ponctuelles entre ses travaux et les actions chinoises, les observateurs qui s’y réfèrent qualifient donc le mode d’action chinois comme étant une « insurrection maritime » appelant donc logiquement une réponse contre-insurrectionnelle. Or, cette lecture biaisée implique des contresens majeurs sur les travaux de Galula, les principaux étant que l’insurrection est purement intraétatique, articulée autour d’un « problème » interne dont la résolution sert de cause à l’insurgé, enfin, l’insurrection est un conflit où l’usage de la force armée létale est central. Aussi, il devient bien vite évident qu’appliquer une logique de contre-insurrection face à une puissance dotée disposant d’une supériorité militaire conventionnelle en mer de Chine peut rapidement amener à un scénario d’escalade dont ni la RPC ni les États-Unis ne veulent, bien qu’il faille noter que les tenants de la contre-insurrection maritime se montrent dans les faits plus mesurés et ne poussent pas leur logique à son paroxysme. Cependant, ce point ne saurait masquer l’intérêt que présente le débat stratégique états-unien. En effet, des auteurs de premier plan tels que Michael Mazarr, Hal Brands ou Robert Haddick mènent des travaux majeurs qui permettent de voir émerger, sinon un concept absolu et accepté unanimement, du moins les caractéristiques principales propres à la zone grise, justifiant pleinement le caractère unique de ce mode de conflictualité et par conséquent le besoin de penser une stratégie à part entière pour répondre à la RPC. Pourtant, le plus révélateur est sans aucun doute la National Defense Strategy of the United States de 2022. En effet, on peut y lire que les États-Unis doivent faire face à des « doctrines de compétiteurs qui posent de nouvelles menaces au territoire américain et à la stabilité stratégique » qui représentent « une escalade des activités coercitives des compétiteurs dans la zone grise ». Les méthodes de zone grise y sont décrites comme étant « des approches coercitives qui peuvent tomber sous le seuil perçu pour une action militaire américaine et qui impactent les attributions de différentes composantes du gouvernement américain ». Il y est particulièrement intéressant de voir que le Department of Defense (DoD) reconnait que les outils militaires pensés pour une guerre conventionnelle ne sont pas les plus adaptés pour contrer la zone grise : « les outils militaires traditionnels pourraient ne pas toujours représenter les réponses les plus appropriées ». Enfin, le DoD reconnait qu’il existe un véritable enjeu à faire campagne contre les acteurs de la zone grise et que la meilleure façon de le faire est de développer une approche globale incluant les opérations combinées entre les États-Unis et leurs alliés et les différentes agences américaines.

Bilan et perspectives de la stratégie de la République populaire de Chine dans la zone grise

Avant tout, il convient de relativiser l’étendue des gains chinois, car arrachés par le biais d’un contrôle de facto reposant sur une présence maritime permanente contraire au droit international, ceux-ci ne peuvent être préservés qu’au prix d’un maintien coûteux des contingents des CCG et de la PAFMM sur les principaux théâtres de zone grise, sous peine d’être immédiatement perdus en cas de retrait. Se pose donc la question de la caractérisation de la victoire en zone grise, comme l’écrit Mazarr : « pour la Chine, le jour où tous les autres États riverains accepteront les revendications de Pékin sur les éléments clés de la mer de Chine méridionale représentera un signal de victoire évident. Mais ce jour n’arrivera jamais », pire encore, la RPC voit désormais l’irruption de puissances non riveraines de la mer de Chine méridionale aux côtés des Philippines notamment. Ainsi, le Canada, l’Australie, le Japon, l’Inde et les États-Unis ont annoncé leur intention de mener des patrouilles conjointes avec Manille pour lutter contre les campagnes de zone grise de la RPC ou l’ont déjà fait. Aussi, Pékin pourrait avoir perdu bien plus à long terme qu’elle n’aura finalement gagné, son image est durablement ruinée en mer de Chine « la région [voyant] désormais la Chine comme une menace imminente »[5] et l’exploitation des ressources halieutiques ou d’hydrocarbures des zones occupées se révélant ruineuse du fait de la protection constante qu’elle nécessite. Mais de tous les risques que représente la zone grise, le plus dangereux de tous est celui que l’escalade que Pékin est parvenu à éviter jusqu’ici se matérialise un jour, avec des répercussions mondiales car pour reprendre Mazarr : « à long terme, une accumulation de postures agressives provoquera des réactions, peu importe si une ligne rouge majeure est franchie ».

____________

[1] Lt. Gen. H.R. McMaster, Ph.D., U.S. Army, « Continuity and Change : The Army Operating Concept and Clear Thinking About Future War », Military Review, mars/avril 2015 : 16.

[2] Hunter Stires, « The Maritime Counterinsurgency Project begins », Proceedings, n°433 (Juillet 2022) : 32-33.

[3] Michael Mazarr, Mastering the Gray Zone : Understanding a Changing Era of Conflict, (US Army War College, 2015) : 158.

[4] Andrew Erickson, Ryan Martinson, China’s Maritime Gray Zone operations, (Naval Institute Press, 2019) : 324.

[5] Michael Mazarr, Mastering the Gray Zone : Understanding a Changing Era of Conflict, (US Army War College, 2015) : 158.