13.12.2024

Perspectives électorales africaines pour 2020

Tribune

10 février 2020

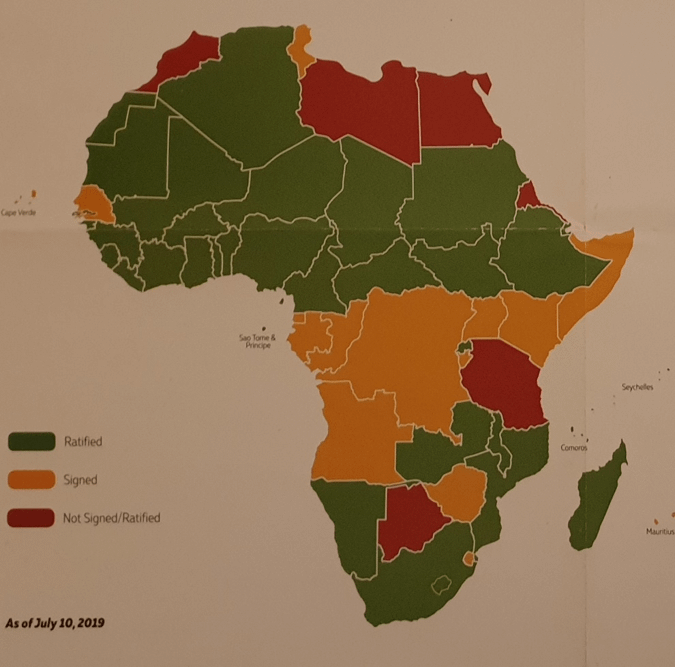

Deux programmes majeurs structurent la réflexion au sein de l’Union africaine (UA) : l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) et l’Architecture de gouvernance africaine (AGA). Les commissaires « Affaires politiques » et « Paix et sécurité » sont chargés de mener les évolutions dans leurs domaines respectifs. La fusion des deux postes de commissaires en 2021 posera inévitablement la mise en perspective des avancées dans les deux domaines. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007[1] est l’outil mis en place pour évaluer et conduire les efforts sur ces questions. Sur 55 États, 34 l’ont ratifiée, 15 l’ont signée[2] et 6 ne l’ont ni ratifiée ni signée[3].

Carte du Département des Affaires politiques de l’UA[4]

Beaucoup d’efforts restent à faire pour donner un nouvel élan à un panafricanisme bien frileux au-delà des discours et accomplir l’Unité africaine. Les nombreuses échéances électorales de l’année 2020 seront donc révélatrices des progrès ou des marges de progrès du continent dans son ensemble. L’article 17 de la Charte précise que « Les États parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant les Élections démocratiques en Afrique ».

Onze élections majeures[5] vont se dérouler au Togo, au Niger, au Burkina Faso, au Ghana, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, en République centrafricaine (RCA), en Tanzanie, aux Seychelles, au Burundi, en Guinée. Seuls la Tanzanie et le Burundi n’ont pas ratifié la Charte.

Les États signataires se sont engagés à « Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de gouvernement[6] », mais aussi à « Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté de presse et l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques[7] ».

En RCA, au Burkina Faso et au Niger, la situation intérieure ou les menaces extérieures réduiront la portée nationale et régionale des élections. Le maintien de l’homme au pouvoir ou son changement n’auront pas d’impact sur la situation sécuritaire tant les menaces sont graves et appellent des réformes réfléchies et s’inscrivant sur le long terme. Les élections seront importantes, mais peu décisives. En République centrafricaine, malgré l’Accord politique pour la paix et la réconciliation, signé le 6 février 2019 à Bangui, entre le gouvernement et 14 groupes armés, la confiance est loin d’être établie et, des deux côtés, les accusations de non-respect des engagements sont fréquentes[8]. Les trafics sur les ressources naturelles et l’instabilité de nombreuses régions du pays compliqueront la tâche du Président Touadéra ou de son successeur. La situation économique de la RCA est telle qu’elle ne lui permet pas d’organiser des élections sans l’appui financier de partenaires extérieurs. Dans la région du Sahel, le Burkina Faso est marqué par de très nombreuses attaques jihadistes contre des sites militaires comme civils. En politique intérieure, les Burkinabés constatent l’inefficacité de la lutte contre le terrorisme. Ils pourraient sanctionner le président Kaboré lors des élections présidentielles. Ciblé par deux attaques terribles ayant fait plus de 150 morts chez les militaires en moins de deux mois, le Niger fait face aux assauts répétés des groupes jihadistes du Sahel et du Bassin du lac Tchad. Les mesures d’austérité prises pour tenter d’éradiquer le terrorisme ont donné lieu à des manifestations où le mécontentement social est visible. La succession de Mahamadou Issoufou, qui ne peut se représenter conformément à la Constitution, ne permet pas d’envisager une grande visibilité nationale.

Trois États retiendront notre attention en raison de leur processus électoral non conforme aux normes de la Charte. La situation du Burundi en crise depuis 2015 n’a pas évolué. Le président Nkurunziza s’étant engagé à ne pas se représenter, c’est le général Évariste Ndayishimiye[9] qui portera tous les espoirs du parti gouvernemental. L’hostilité d’une partie de la population envers la situation politique actuelle du Burundi n’exclut pas de nouvelles violences électorales. La position de l’UA sera à observer, tout comme celle de l’East African Community tant elles ont démontré leurs incapacités à trouver une amorce de solution en cinq ans. Depuis 2010, Alpha Condé est devenu le premier président élu au travers d’élections ouvertes en Guinée. Les élections communales maintes fois repoussées et le recours à la violence ont terni la démocratisation de la vie guinéenne et ne plaident pas en faveur d’un bon déroulement de l’élection présidentielle. La médiation de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest a partiellement rétabli le dialogue entre le régime et l’opposition et fait décroître les tensions. Néanmoins, le projet de nouvelle constitution sème le doute sur les intentions du président sortant. Malgré la présence d’une dizaine de candidats, il est fort peu probable que le Togo change de président lors de la prochaine échéance. L’amendement constitutionnel de mai 2019 limitant le nombre de mandats à deux, mais sans effet rétroactif permet à Faure Gnassingbé de briguer à nouveau la magistrature suprême. Le mécontentement de la population pourrait entraîner des troubles sociaux si l’élection avérait peu transparente.

L’incertitude règne sur l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire où la sortie de crise est encore fragile comme l’ont montré les mutineries de 2017. La santé économique est très satisfaisante et les perspectives de croissance fortes. Les intentions d’Alassane Ouattara quant à sa participation à l’élection restent floues. L’acquittement de Laurent Gbagbo et la candidature de l’ex-chef de la rébellion et ancien premier ministre Guillaume Soro sont deux événements susceptibles de raviver des tensions. Élu en novembre 2015 comme cinquième président de la République unie de Tanzanie, John Magufuli, a donné dès le début de son mandat la priorité à la bonne gouvernance et la réduction des dépenses publiques. Cependant, l’enthousiasme a été de courte durée avec le durcissement du régime et la restriction des libertés individuelles. Malgré une croissance qui reste forte, les investisseurs étrangers restent prudents, car les dérives autoritaires ne sont pas de bon augure pour un climat politique apaisé. En Éthiopie, après avoir réussi son examen d’entrée au sein de la Communauté internationale, le Premier ministre Abyi Ahmed va devoir travailler à l’amélioration de la situation intérieure. La résolution de la crise politique, économique et sécuritaire nécessitera de très longues années.

Seuls deux États devraient organiser des élections sans risque de crise majeure. Le Ghana a ancré la démocratie dans la vie politique et fait figure d’exemple sur le continent africain. Les alternances politiques existent et confirment la stabilité du pays. La réduction de la pauvreté et de la corruption seront les enjeux de la réélection ou de la succession de Nana Akufo-Addo. La vie politique seychelloise a connu un revirement en septembre 2016 lorsque les élections législatives ont été remportées par une coalition entre quatre partis de l’opposition. Le président James Michel a démissionné et laissé sa place à son vice-président Danny Faure, lequel se retrouve en position de cohabitation. Dans l’État africain dont le PIB/habitant est le plus élevé, les élections de décembre 2020 devraient confirmer la possibilité d’alternance politique.

Comme 2019 l’a montré, il ne suffit pas de signer et de ratifier une Charte pour l’appliquer. Le Groupe des Sages de l’Union africaine devra encore effectuer de nombreuses missions de médiation ou de diplomatie préventive pour qu’enfin des signes tangibles d’élections transparentes, libres et justes soient le maître mot du continent. Un État africain sur cinq est concerné par une échéance électorale majeure. Libre et transparente, elle demeure un des piliers de la stabilité nationale et régionale, un signe encourageant pour les investisseurs comme pour les populations. Mais comme le précise, Rémy Rioux, « l’Afrique est en train de se faire[10] ».

___________________

[1] Lors de la huitième assemblée ordinaire de l’Assemblée, à Addis Abeba.

[2] Angola, Burundi, Cap-Vert, Congo, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Kenya, Maurice, Sénégal, Somalie, Eswatini, Tunisie, Ouganda et Zimbabwe.

[3] Botswana, Égypte, Érythrée, Libye, Maroc et Tanzanie.

[4] Conférence du 3 octobre 2019 à Addis Abeba.

[5] En Éthiopie, la coalition ou le parti qui a gagné les élections désigne le Premier ministre (pouvoir exécutif).

[6] Le Malawi vient de donner un signal fort dans ce sens avec l’annulation par la Cour constitutionnelle de la réélection présidentielle de Peter Mutharika (3 février 2020).

[7] Article 2, points 3 et 10.

[8] Rapport du Groupe des experts sur la République centrafricaine S/2019/930 du 14 décembre 2019.

[9] Il fut ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, et chef du cabinet militaire et civil du président (https://www.lsi-africa.com/fr/actualite-africaine/burundi-nkurunziza-ndayishimiye.html du 26 janvier 2020).

[10] « L’économie africaine 2020 », Agence française de développement (Introduction de Rémy Rioux).