13.12.2024

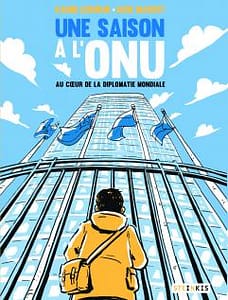

« Une saison à l’ONU » – 3 questions à Karim Lebhour

Édito

30 octobre 2018

Karim Lebhour est journaliste et écrivain, ancien reporter auprès des Nations-Unies pour RFI. Depuis 2018, il est responsable de la communication Amérique du Nord de l’International Crisis Group. Entre anecdotes personnelles et explications pédagogiques, il nous emmène en balade illustrée au sein de la « Maison de verre ».

Voulez-vous, par cet ouvrage, réhabiliter l’Organisation des Nations unies (ONU) aux yeux du public ?

L’ONU est une organisation mal comprise, souvent confondue avec une sorte de gouvernement mondial chargé des affaires internationales. Ce n’est pas du tout la réalité. L’ONU en tant qu’institution, navigue une voie étroite entre les intérêts stratégiques de ses États membres, à commencer par les plus puissants d’entre eux. La première chose qui frappe comme correspondant de presse à l’ONU c’est la prépondérance du Conseil de sécurité et la domination exercée par les cinq membres permanents (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni) qui dictent une grande partie de l’agenda et des résolutions.

Dire que l’ONU est impuissante ou inutile, comme on l’entend souvent, c’est d’abord dire que certains États membres bloquent toute action. La Syrie est un très bon exemple. Dire que l’ONU n’a rien fait est faux. Elle a tenté par tous les moyens d’agir sur la crise syrienne, mais a été, à chaque fois, déboutée par les vetos russe et chinois au Conseil de sécurité. Dix vetos depuis le début de la crise ! C’est énorme. L’ONU ne parvient pas à agir parce que certains États membres ne le veulent pas. C’est le cas de la Russie sur la Syrie ou l’Ukraine, des États-Unis sur Israël ou de la Chine sur le Tibet.

Bien sûr, l’ONU est handicapée par une bureaucratie ubuesque, une gestion des ressources humaines très critiquable et une aversion au risque, ce qui ne l’empêche pas d’être un espace de dialogue essentiel. Le Conseil de sécurité lui-même est un théâtre dans lequel des affrontements verbaux peuvent parfois devenir assez violents, mais cette mise en scène permet aussi d’évacuer des tensions, de faire resurgir certains problèmes qui, sans l’ONU, ne trouveraient aucun espace d’expression et pourrait mener à de dangereuses escalades.

Le format bande dessinée permet d’aborder toutes ces questions avec un peu de légèreté et d’humour et de faire revivre certaines scènes vécues pendant mes quatre ans de correspondance au siège de New York.

Pourquoi en arrivez-vous même à défendre le droit de veto ?

Le droit est veto est injuste, mais c’est aussi la clé de voûte du système onusien. Personne ne conteste qu’il date d’une époque dépassée, ce qui n’empêche pas de lui reconnaître qu’il est l’élément de contrôle qui a permis l’acceptation par les grandes puissances de la création de l’ONU. Il assure, en quelque sorte, la stabilité du système. Sans lui, les États-Unis ou la Russie préféreraient sans doute user de la contrainte plutôt que de la négociation. Par son existence, l’ONU oblige les puissants à composer avec le reste de la planète dans une enceinte internationale. En contrepartie, ces pays demandent la garantie que leurs intérêts stratégiques ne seront pas menacés. Cela veut dire que l’ONU doit se tenir à l’écart de certaines crises comme la Syrie ou le conflit israélo-palestinien, mais il existe des domaines de coopération possible sur bien d’autres dossiers : en Afrique, le climat, les armes légères, etc.

Plus largement se pose la question de la réforme du Conseil de sécurité. L’Allemagne, le Japon, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud peuvent légitimement prétendre à devenir membre permanent du Conseil de sécurité, avec ou sans veto. On peut aussi imaginer limiter l’usage du droit de veto, comme le propose la France. Pour l’heure, la Russie et les États-Unis n’ont aucune envie de réformer quoi que ce soit ; le statu quo leur convient parfaitement.

Vous décrivez une variété de situations, entre le ministre indien qui lit par erreur le discours de son collègue portugais et l’ambassadeur de la République centrafricaine qui tente désespérément d’attirer l’attention du monde sur le drame que vit son pays. N’est-ce pas aussi ce qui caractérise l’ONU ?

Ces deux anecdotes sont très révélatrices des différents visages de l’ONU. D’un côté, il y a une formalité très pesante : le quotidien est fait de discours souvent plus assommants les uns que les autres, à tel point que lors d’une séance à laquelle j’assistais, le ministre indien ne s’aperçut même pas qu’il était en train de lire un autre discours que le sien ! Il a fallu plusieurs minutes pour que ses conseillers se rendent compte de la bévue. C’était incroyable.

Mais l’ONU est aussi un forum d’expression irremplaçable. La rencontre avec l’ambassadeur de Centrafrique a été pour moi très éclairante. Voilà un homme coupé de sa capitale par un coup d’État et qui, sans ressource, prend sur lui de faire le tour des autres ambassadeurs pour les convaincre de soutenir l’envoi de Casques bleus en Centrafrique et qui, finalement, obtint gain de cause.

Pendant l’Assemblée générale de septembre, l’attention se limite généralement aux discours des présidents américains et français. Je m’étais efforcé d’écouter les discours de chefs d’État de petits pays, qui parlent en dernier, en fin de semaine, devant des travées désertées. J’ai été frappé par le cri d’alarme des îles Marshall sur le changement climatique, directement menacées par la montée des eaux ; Haïti parlait du poids de la dette ; Madagascar, des vols de bétails, etc. Dans quelle autre instance internationale, ces pays peuvent-ils exposer au monde les problèmes qui les préoccupent réellement si ce n’est l’ONU ?

« Une saison à l’ONU : au cœur de la diplomatie mondiale », illustré par Aude Massot et préfacé par Gérard Araud, éditions Steinkis.